郑万全(17):望闻问切里的面诊哲学

时间:2025-05-14 16:48来源:中国企业报看安徽 作者:明骅英

作者:明骅英 在安徽芜湖的长江之畔,有一家以医生名字命名的医院芜湖郑万全医院。年过60的郑万全医师每天清晨七点便会出现在诊室,阳光透过百叶窗在他斑白的鬓角织出细密的金线,诊桌上的血压计与听诊器泛着温润的包浆。这位行医五十载、亲诊超百万患者的老医者,始终坚守着一个信念:面诊是一切诊断无法替代的。当AI医疗、远程诊疗等新技术浪潮席卷而来时,他的

作者:明骅英

在安徽芜湖的长江之畔,有一家以医生名字命名的医院——芜湖郑万全医院。年过60的郑万全医师每天清晨七点便会出现在诊室,阳光透过百叶窗在他斑白的鬓角织出细密的金线,诊桌上的血压计与听诊器泛着温润的包浆。这位行医五十载、亲诊超百万患者的老医者,始终坚守着一个信念:“面诊是一切诊断无法替代的。”当AI医疗、远程诊疗等新技术浪潮席卷而来时,他的诊室却始终保持着最本真的医患交流温度,在数字化时代里构筑起一座传统医学的精神原乡。

五十年诊台的凝视:面诊里的生命全息图谱

1973年,刚从医学院毕业的郑万全背着药箱走进芜湖郊区的村落。那个年代的乡村诊所里,一盏煤油灯照亮四壁,望闻问切是唯一的诊断方式。他记得第一位患者是位咳嗽月余的农妇,枯瘦的手掌布满裂痕,舌苔黄腻中透着瘀斑,眼窝深陷里藏着焦虑的暗云。“当时没有血常规,没有CT,全靠一双眼、一双手去捕捉生命的信号。”郑万全摩挲着诊床的边缘回忆道。当他掀开农妇的衣襟,看到锁骨下方瘀青的刮痧痕迹时,突然意识到这不仅是肺部的疾患,更是长期劳作积累的气血瘀滞。这种立体的观察,成为他后来提出"整体辨证"理论的最初萌芽。

在半个世纪的行医生涯中,郑万全逐渐形成了独特的面诊体系。他的诊室里不装摄像头,却有一面特殊的反光镜——这是他早年在乡村行医时,为了在光线不足的条件下观察患者面色而自制的工具。“面色青黑者多肝郁,颧红如妆需防虚火,眼睑浮肿要辨脾肾。”他指着镜中的自己演示,"你看这眼角的纹路,不仅是岁月的痕迹,肝郁气滞的患者纹路会呈放射状加深。"这种精微的观察,让他在面对疑似冠心病的患者时,能通过舌下络脉的粗细判断是否存在血瘀,从而避免过度依赖造影检查。

最让业界称奇的是他对“神”的捕捉。曾有位自述失眠的患者,各项检查均无异常,却在走进诊室时下意识地搓揉虎口。郑万全注意到这个细节,结合其指甲有纵纹、舌质淡白,判断是长期思虑过度导致的心脾两虚。“西医看指标,中医看状态。”他翻开泛黄的《黄帝内经》,“《灵枢》里说'望而知之谓之神',这个'神'既是生命的气机,也是医患之间的能量共振。”

手法医学的温度:从扳肩疗法到心魂触诊

在郑万全的诊疗室里,最常听到的不是仪器的嗡鸣,而是骨骼复位时轻微的"咔嗒"声。他独创的“扳肩疗法”已经成为医院的特色技术,治疗颈肩痛的有效率高达92%。但很少有人知道,这套手法的诞生源于一次失败的远程诊疗。上世纪九十年代,他通过电话指导一位落枕患者复位,尽管详细描述了步骤,却因无法感知患者肌肉的张力变化导致复位失败。“从那以后我就明白,手法治疗必须建立在触感的默契上。”

不同于冰冷的机器操作,郑万全的手法里蕴含着独特的“灵魂触诊”。曾有位腰椎间盘突出的患者,因长期疼痛产生抑郁倾向,在接受推拿时全身紧绷如铁板。郑万全一边用拇指点按肾俞穴,一边轻声询问:“最近是不是总在凌晨三点醒来?”患者惊觉这正是自己的困扰,原来医师通过触诊发现其腰部寒凝血瘀的程度,结合中医子午流注理论,推断出肝经当令时的气血阻滞。随着手法的深入,患者渐渐放松,竟在治疗床上流下眼泪——这是他半年来第一次感受到身体的舒展。

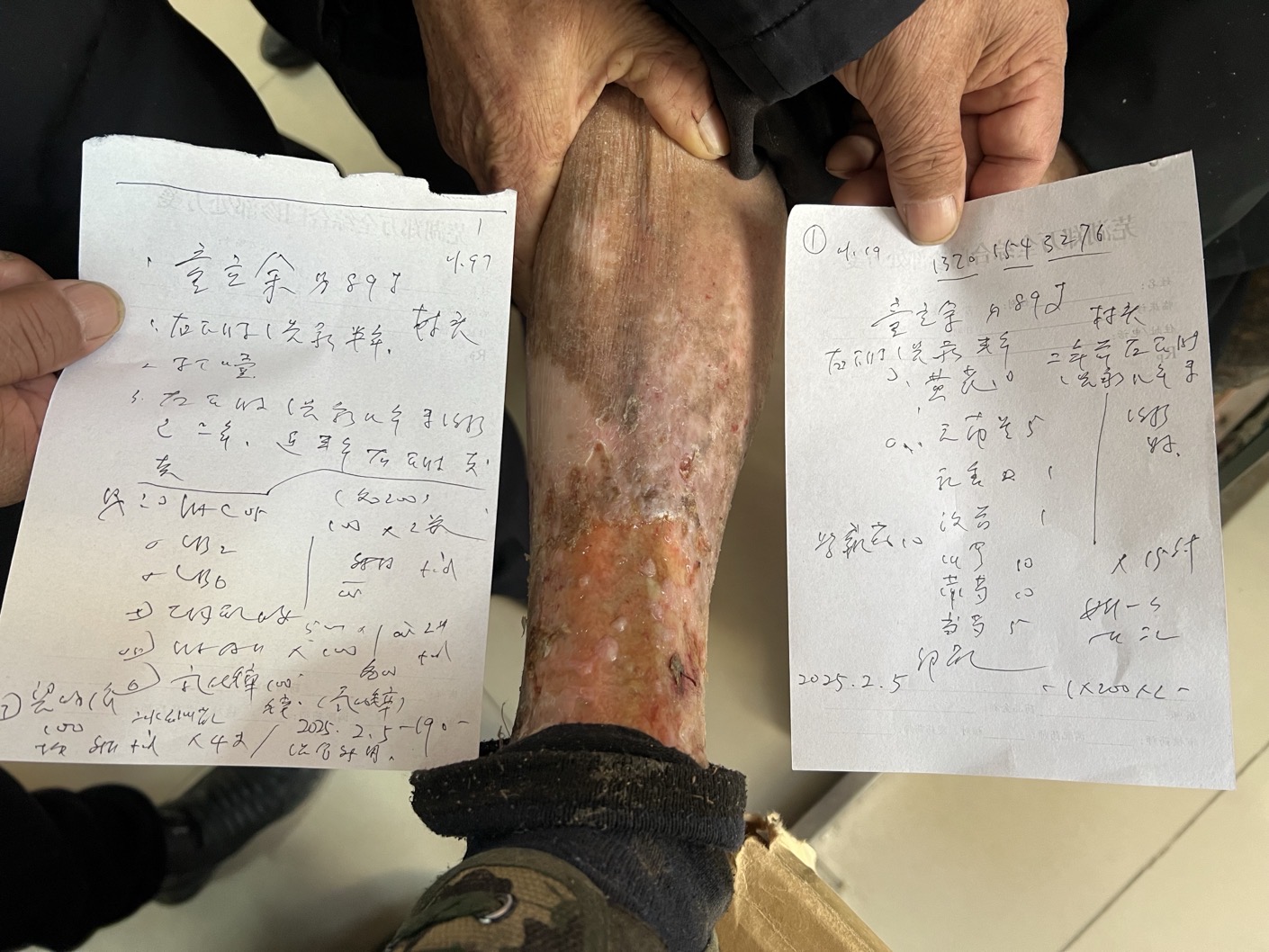

“正腰手法”的精进更体现面诊的不可替代性。传统正骨常需借助X光定位,但郑万全通过观察患者站立时骨盆的倾斜角度、行走时步态的偏移,就能精准判断错位的椎体。他曾为一位被建议手术的腰椎滑脱患者触诊,发现其腰大肌紧张如条索,通过三周的手法松解结合中药调理,竟使滑脱程度从II度减轻至I度。“机器看到的是结构,医生摸到的是动态。”他指着墙上的人体骨骼模型:“当肌肉的张力恢复平衡,骨骼自会归位,这就是人体的智慧。”

血浆修复的启示:医患同频的治疗场域

1993年,郑万全提出的“血浆修复视网膜”理论,这个看似充满现代医学色彩的疗法,实则源于他对面诊的深入思考。一位糖尿病视网膜病变患者就诊时,他发现其舌面有明显的瘀斑,舌下络脉粗如琴弦,结合眼底出血的症状,判断为“目中血瘀”。在传统活血化瘀治法的基础上,他创新性地提出利用自体血浆中的生长因子促进视网膜修复,这个思路与现代再生医学不谋而合。当第一例接受血浆注射的患者视力从0.1恢复到0.6时,主刀的眼科专家感叹:“郑医生的面诊里藏着超越时代的洞察力。”

在推动“血浆修复”技术临床应用的过程中,郑万全坚持每次治疗前都要与患者面对面沟通。他记得有位失明十年的患者,在得知可能复明时浑身颤抖,瞳孔却泛着疑虑的浑浊。通过两个小时的面诊,他发现患者深层的心理障碍是对再次失去光明的恐惧,这种情绪会直接影响气血运行。于是在治疗方案中加入了每周三次的正念引导,当患者最终看清家人面容时,第一句话就是:“郑医生,您的眼睛比仪器更会说话。”

他记得曾有位甲状腺结节患者,拿到穿刺报告时双手颤抖,诊室里的温度计显示24℃,她的额头却沁着冷汗。郑万全没有立刻讲解病情,而是先聊起她办公桌上的多肉植物:“那盆玉露最近是不是叶子有点蔫?需要搬到散光处,就像您现在需要慢慢调整心态。”这种看似随意的交谈,实则是中医“治未病”思想的延伸——先调神,后治病。

面诊中的语言艺术,在郑万全手中化作疗愈的良药。一位反复就诊的更年期患者,每次诉说症状都要持续四十分钟,各项检查却无异常。郑万全发现她的讲述中反复出现“女儿出嫁后家里空了”的感叹,于是在处方里加入了逍遥散,并附上一张手写便签:“下午三点的阳光适合养一盆薄荷,嫩叶可泡茶,清香能醒神。”三个月后患者复诊,手中捧着长满新芽的薄荷盆栽,面色红润如春日桃花。“有时候一味‘话疗’胜过十剂汤药。”

数字时代的坚守:当面诊成为一种职业信仰

在郑万全医院的走廊里,挂着一幅特殊的书法作品:“医道贵真”。这是一位患者家属送来的一份感谢。在AI医疗宣称“诊断准确率超95%”的今天,他的诊室依然保持着每天70多个面诊号的数量。“不是排斥技术,而是敬畏人性。”他展示着新引进的智能脉诊仪:“这些设备可以作为望闻问切的延伸,但永远不能取代医者的凝视。”

面对远程诊疗的普及,郑万全并不反对:“在急救场景下,远程指导能挽救生命。但对于慢性病调理,必须见到真人。”他曾会诊一位通过视频问诊三个月的高血压患者,AI方案调整了三次血压仍不稳定。当面诊时才发现,患者因丧偶后独居,长期用酒精佐餐,舌质紫暗提示内有瘀滞,脉弦细显示肝肾阴虚。调整治疗方案的同时,他联系社区为老人安排了志愿者陪伴,三个月后血压竟趋于平稳。“这就是《黄帝内经》讲的‘治病必求于本',这个‘本',有时藏在眼神里,藏在握手的温度里。”

暮色浸染诊室时,郑万全总会翻开那本磨破封面的《伤寒论》。泛黄的纸页间,夹着三十年前一位患者送的野菊花标本。五十年光阴流转,不变的是诊床上的蓝色布单,是每次触诊前温暖的掌心,是“医乃生人之术,不可不慎”的古训。当AI医生在云端分析着千万级的医疗数据时,这位老医者依然相信,在某个具体的午后,当他与患者的目光相遇,那些藏在皱纹里的故事,那些欲言又止的叹息,才是打开健康之门的真正密钥。面诊不是对技术的抗拒,而是对医学本质的回归——在这个算法统治的时代,医者的目光里,应当永远燃烧着人性的烛火。

相关文章

- 05-26恒源矿三强化助力学法规强管理活动

- 01-12怀宁县真金白银助推残疾儿童康复

- 08-06【中铁四局员工安全经】常敲警示钟做一个安全

- 11-19恒源矿精编冬季三防网确保矿井安全生产

- 12-12卧龙湖矿宣贯十八大精神助力年终冲刺

- 12-29抢抓冬闲,怀宁县高为标准农田夯实“耕”基

- 02-23合肥设计院领导到智能公司走访交流

- 09-29洛河发电厂“党员活动日”真学实做显活力

- 01-17初雪降临,东航人热血融冰雪、温暖春运回家路

- 12-03童亭矿久久为功严抓手“指口述”促安全